Ribadelago, la memoria de los muertos en el agua

El 9 de enero de 1959, pasadas las doce y diez de la noche, la rotura de la presa de Vega de Tera arrasaba el pueblo de Ribadelago, provocando la muerte de 144 de los 532 habitantes que tenía la localidad.

Han pasado 62 años de aquella tragedia que hizo correr ríos de tinta en toda la prensa nacional y que ha pasado a la historia como la mayor desgracia sufrida en la provincia en el siglo XX. Después, una justicia injusta y la mordaza del silencio hizo que los muertos fuesen olvidados.

Sesenta y dos años desde «aquello» que convirtió el hermoso Lago de Sanabria, en un inmenso cementerio donde en la noche de San Juan las ánimas tañen las campanas del imaginario pueblo de Valverde de Lucerna. Aquella madrugada maldita que convirtió la leyenda en realidad.

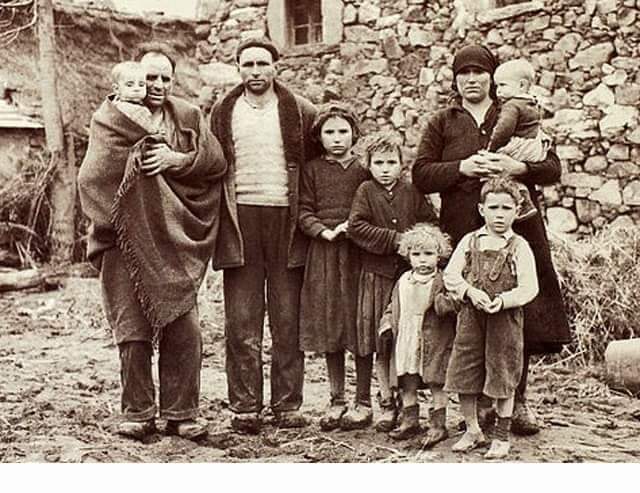

Los pies desnudos de los niños sobre el barrio; los ojos infinitamente tristes de las madres con los críos a resguardo del frío arropados en sus toquillas negras como la noche más negra; la impotencia de los hombres; el carro de heno empotrado en la puerta de la iglesia; la mansa resignación de aquellas gentes curtidas y tan sin nada, acostumbradas a vivir allá donde terminaban las carreteras; su gesto, el vacío, la destrucción, la nada, quedaron reflejadas para siempre reflejada en el objetivo de Ángel Quintas y de las agencias internacionales, mientras la consigna oficial de la España de la Dictadura, la que inauguraba los pantanos del progreso en el NO-DO, era el olvido.

No decir, no saber, no ver, como los ojos vacíos del ciego que sostenía un rapaz entre los brazos, que no alcanzaba a adivinar el horror: el pueblo de Ribadelago con sus casitas de piedra y pizarra convertido en un erial donde brotaron cruces en los solares que un día fueron casas. Aún se susurra de generación en generación el nombre de los 144 hombres, mujeres y niños que perdieron sus vidas bajo las aguas desbocadas.

Para siempre en la memoria aquel paraje desolador, embarrado y sin alma, con cunas vacías a merced de las olas, muñecas desmembradas, santos sin altares y una procesión de ataúdes junto al agua. Sólo 28 cadáveres de los 144 fallecidos pudieron ser recuperados, devueltos a la tierra. Esa tierra anegada que nada tiene que ver con la Sanabria alegre y soleada del verano, la de las montañas plomizas al atardecer y la Osa Mayor danzando en el cielo por las noches.

El silencio

Unas casas con paredes de papel, proyectadas para un clima cálido y no para los gélidos inviernos sanabreses, quisieron tapar la catástrofe y lavar manos y conciencias a costa de la caridad pésimamente conjugada, caridad de postureo para borrar la tragedia de la historia. Ribadelago de Franco.

Pero la tragedia existió, devastó casas y familias, y las sufridas gentes del viejo Ribadelago no olvidan el día maldito y rezan a sus muertos, los que bajaron al fondo del Lago para tañir las campanas de la memoria.

La codicia del hombre abrió la grieta en aquellos muros deficientemente construidos para ahorrar en materiales, desbordándolos, reventándolos. El tributo fue la modificación en las bases para la construcción de futuras presas. Los responsables quedaron impunes ante una justicia ciega y muda que no quiso ver ni pronunciarse. Los nombres de los muertos fueron silenciados, pero permanecen escritos en el agua.

Ni Dios ni los hombres hicieron justicia. Pero del dolor profundo de aquellas gentes y su sobrenatural espíritu de supervivencia brotó de nuevo la vida, fuerte, eterna, como su montaña.